›Produktdesign ist eine Kulturtechnik, die mit einer integrativen Gestaltungspraxis zeitgemäße Produkte, Prozesse und Services so formuliert, dass sich deren Wirkungskraft umfassend und nachhaltig in Gesellschaft, Umwelt, Ökonomie, Technik und Kultur entfalten kann.‹

8 Semester, einschließlich eines Praxissemesters

01.01. – 01.04.

15.06. – 15.07. (zulassungsfrei)

240 ECTS-Leistungspunkte

Profil

Gestaltung in der Transformation: Ein Grundsatzpapier für ein zeitgemäßes Produktdesignstudium

Produktdesign steht aktuell vor großen Herausforderungen. Zum rasanten Wandel durch digitale Neuerungen, wie Big Data, Industrie 4.0, Internet of Things, Machine Learning, Quantencomputing, Virtual Reality und künstlicher Intelligenz, müssen zukünftige Designer*innen auch die sich verändernde Umwelt durch den Klimawandel, ethische Fragen im Blick haben. Den sich rasant ändernden Gegebenheiten muss das Produktdesignstudium mit einem ganzheitlichen Ansatz begegnen, der auf Inter- und Transdisziplinarität basiert, und der Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenbringt.

Folgende Anforderungen an das Studium lassen sich formulieren:

Antworten auf drängende und unbequeme Fragen der Zeit

Gestaltung zielt auf Attraktivität – was uns attraktiv erscheint, scheint erstrebenswert, plausibel und kann - bestenfalls - verzaubern. In diesem Sinne liefert gute Gestaltung attraktive Antworten auf Fragen, die uns interessieren, selbst, wenn wir erst über die Antwort, dem Produkt der Gestaltung, mit der Frage konfrontiert werden. Gestalten heisst demzufolge zuerst, Fragen stellen - die Fragen leiten uns über den Prozess der Gestaltung zur Form. Ernstzunehmende Gestaltung heute widmet sich deshalb den drängenden und manchmal unbequemen Fragen der Zeit – gerechtes und sozialverträgliches Leben, Gestalten und Wirtschaften innerhalb planetarer Grenzen.

Potsdamer Ansatz, wie studieren …

Haltung in der Gestaltung

Zeitgemäße Gestaltung, so wie wir sie verstehen, ist essenziell in Bezug auf die Darstellung kultureller Identität. Sie widmet sich der Nachhaltigkeit der Entwicklungen, der Frage nach der Teilhabe am Reichtum unserer Ressourcen – der geistigen wie materiellen. Gestaltung ist Transformation: Sie liefert die Blaupause für die Übersetzung von Vorstellungen der Welt in attraktive Möglichkeiten. Es sind anspruchsvolle und auch drängende Fragen, die uns bewegen, es sind dies die Fragen unserer Zeit. Deshalb fordern wir uns und unsere Studierenden heraus. Dabei zählt für uns das Niveau, welches sich an internationalen Maßstäben messen lässt. Leiten lassen wir uns von Originalität, was nichts anderes meint als eine inspirierte Auffassung von Gestaltung und Qualität. Haltung in der Gestaltung – dafür steht der Potsdamer Ansatz.

Vom Objekt- zum Subjekt-Studium

Der Potsdamer Ansatz verfolgt eine studierendenzentrierte Lehre, in der die Entwicklung von Kompetenzen, von einer Denkkultur, selbstorganisiertem und aktivem Lernen sowie Forschungsneugier ausgeht. Er verfolgt damit den Weg zugunsten einer Lern-Kultur statt der einer Lehr-Kultur. Indem der Potsdamer Ansatz den Betrachtungsgegenstand als Ergebnis struktureller Zusammenhänge vermittelt, stärkt er das Problembewusstsein, die persönliche Zielsetzung sowie das Verständnis für die Möglichkeiten der konstruktiven Einflussnahme auf die eigene Umwelt. Der Ansatz vermittelt somit System-, Ziel- und Handlungswissen. Der Potsdamer Ansatz trägt so zur professionellen Persönlichkeits- und Meinungsbildung bei.

Vom Rezept zur Methode

In Anbetracht einer praxisorientierten Ausbildung trägt der Potsdamer Ansatz dazu bei, eine Theorie- und Praxislücke in den Gestaltungsdisziplinen durch pragmatische, lösungsorientierte Methoden zu schließen. Ziel ist es, Studierende an Gestaltungsaufgaben strukturiert und progressiv heranzuführen. Hierbei spielt das Bewusstsein für kommunikative Funktionen und die Bedeutungen unserer gestalteten Umwelt sowie für deren Dynamik in Bezug auf Plausibilität und Aktualität eine zentrale Rolle. In seiner Anwendung unterstützt der Ansatz die Entwicklung einer differenzierten Kommunikation und Fachsprache über Gestaltung. Er bestärkt Studierende, eine kritische, diskursive und interpretative Herangehensweise an die Bewertung von Gestaltung, Chancen und Folgen anzunehmen.

Von der Ideologie zur Reflexion

Indem der Ansatz das Maß an Subjektivität und struktureller Abhängigkeit thematisiert, dem Kommunikation und Wahrnehmung unterliegen, ermöglicht er den Studierenden über die Wechselwirkung zwischen eigener Aufgabe, eigenem Umfeld und eigenen Kompetenzen zu reflektieren. Damit wird die Entwicklung eines kritischen Problembewusstseins forciert, das weniger Verbindlichkeiten und Regeln als Herausforderungen und Chancen folgt. Dennoch geschieht dies nicht ohne Halt. Die Basis bildet ein Curriculum, das auf dem langjährigen Knowhow von Lehrenden basiert, denen bewusst ist, dass eine gute Struktur sich dadurch auszeichnet, dass sie plausibel ist, mitwächst und sich den Herausforderungen anpasst.

Vom Ich zum Wir

In Potsdam zu studieren heißt, mit und durch andere lernen. Im Zentrum des Potsdamer Ansatzes steht der Diskurs. Effizienz in diesem Zusammenhang meint, mit und durch andere lernen. Es wird ein Zugang zur Gestaltung ermöglicht, der kein vertiefendes Grundlagenwissen voraussetzt. Stattdessen versteht sich der gestalterische Prozess als „grundlagenorientiert“. Dazu werden im Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellungen theoretische Grundlagen und praktische Fähigkeiten vermittelt und abgerufen. Dadurch werden der Wissensstand und der Erfahrungshorizont der Studierenden aktualisiert. Um dieser Dynamik bestmöglich gerecht zu werden, vertritt der Potsdamer Ansatz ein Präsenzstudium.

Von der Form zur Position

Der Potsdamer Ansatz interessiert sich für die Evidenz der Fragestellungen, sowohl allgemein als auch speziell, in Bezug auf die Gestaltungsentwicklung, Hintergründe und Bedingungen sowie das Problemverständnis der betroffenen Fächer. Wir verstehen Gestaltung grundsätzlich kontextbasiert und vordringlich als das Medium, welches der Zukunft zur Form verhilft. In diesem Sinne verstehen wir Gestalter*innen als kreative Unruhe- und Sinnstiftende. Haltung in der Gestaltung – dafür steht der Potsdamer Ansatz.

Projekte

Weitere Projekte

Ideenwettbewerb zum Thema Stadtmöblierung im Bereich Produktdesign

11 Studierende haben 22 Entwürfe für Außenmöbel in einem studentischen Wettbewerb präsentiert.

Drängende Gegenwart × Luckenwalde – Fotografische und textile Arbeiten

Die Ausstellung „Drängende Gegenwart – Fotografie als Forschungsinstrument“ und „Drängende Gegenwart – textiles in transit“ kombiniert fotografischen und textile Arbeiten. Die Ausstellungseröffnung fand am 06. Juni 2024 statt. Die Ausstellung selbst war bis zum 27. Juni 2024 in der Präsenzstelle Luckenwalde zu sehen.

LAUBE im Fokus der Nachhaltigkeit, sozialen Themen und der Biodiversität

Die Anforderungen an die Kleingartenlaube haben sich verändert, aus gutem Grund: Die ökologische Krise – Klimawandel, Extremwetterereignisse, Artensterben – erfordert eine andere Art von Gartenlaube. Eine, die mit diesen veränderten Bedingungen zurechtkommt. So die Aufgabenstellung, als der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands (BKD), die Fachhochschule Potsdam und die Hochschule für…

MORARI – redefining comfort at station

Morari (von lat. verweilen) ist eine sechsteilige urbane Möbelserie, die in Zusammenarbeit von Jesse Altmann, Valentina Lenk und Klara Schneider entwickelt wurde und den Komfort an Haltestellen am Beispiel Potsdam infrage stellt.

Passt dieser Studiengang zu mir?

Im Studiengang Produktdesign erhalten Sie einerseits eine theoretische Grundausbildung, andererseits einen Einblick in die praktische Arbeit von Produktdesigner*innen in Werkstatteinheiten und Projektarbeiten. Im Rahmen des Studiums erarbeiten Sie Lösungen für vorgegebene oder selbst gewählte Aufgabenstellungen.

Infotag & Mappenberatung am 27. Januar 2025

Am Infotag des Fachbereichs Design erhalten Studieninteressierte und Eltern wichtige Informationen zum Studium und zur Eignungsprüfung für die Bachelor-Studiengänge Interfacedesign, Kommunikationsdesign und Produktdesign, können Fragen stellen und Lehrende wie Studierende kennenlernen.

Diese Eigenschaften bringen Sie mit

- Freude an Gestaltung, Kunst, Kultur, Medien, Menschen und Technologie

- Spaß am Entwickeln neuer Ideen und Konzepte

- Kreativität, Selbständigkeit und Neugier

- Kommunikations- und Teamfähigkeit

Podcast der Campusspezialist*innen

Rebekka und Toni erklären alles, was Studieninteressierte über den Studiengang Produktdesign und Kommunikationsdesign wissen müssen. Neben Tipps zu Eignungsprüfungen oder Studienablauf geben sie Einblicke in ihr Studierendenleben.

Schaufenster

Lassen Sie sich inspirieren! In unserem virtuellen Schaufenster finden Sie aktuelle Projekte und Arbeiten aus den Studiengängen des Fachbereichs Design.

Kontakt

Die Kolleg*innen der Zentralen Studienberatung informieren Studieninteressierte, Studienanfänger*innen, Eltern, Lehrer*innen und Studierende zu allen allgemeinen Fragen rund um das Studium. Bei konkreten Fragen und Anliegen zum Bachelorstudiengang Produktdesign kontaktieren Sie gern die Studienfachberatung.

Studienfachberatung

Diese Studiengänge könnten Sie auch interessieren

Weitere Studiengänge| Fachbereich | Studiengang | Lehrsprache | Studienbeginn | Bewerbungsfrist |

|---|---|---|---|---|

| |

Design (M.A.) | Deutsch, Englisch | Wintersemester | 15.05. – 15.07. (zulassungsbeschränkt) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

bis 01.04. |

| |

Europäische Medienwissenschaft (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | bis 15.07. an der Universität Potsdam (zulassungsbeschränkt) |

| |

Europäische Medienwissenschaft (M.A.) | Deutsch | Wintersemester | bis 01.06. an der Universität Potsdam |

| |

Interfacedesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.06. – 15.07. (zulassungsfrei) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

| |

Kommunikationsdesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.05. – 15.07. (zulassungsbeschränkt) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

| |

Produktdesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.06. – 15.07. (zulassungsfrei) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

Studienstruktur

Grundstruktur des Studiums

Das Studium Produktdesign mit dem Abschluss Bachelor of Arts ist ein Vollzeitstudium mit acht Semestern. Im Zentrum des Studiums stehen:

- gemeinsame, generalistische Grundlagenausbildung

- individuelle, interdisziplinäre Kurswahl

- integrierte Vorlesungen und Übungen

- technische und handwerkliche Praxis in den Werkstätten und Laboren

- Projektarbeit fachübergreifend und mit Praxispartner*innen

- begleitete studentische Projekte und Übungen

Erfahren Sie hier mehr über das Konzept, die Gestaltungsgrundlagen & Theorie unserer Design-Studiengänge.

In den bis Sommersemester 2025 gültigen Modulhandbüchern, Studien- und Prüfungsordnungen und Satzungen des Fachbereichs Design finden Sie die Modulübersicht, eine detaillierte Beschreibung der Module und Studieninhalte, den Studienverlaufsplan sowie die Satzung zur Feststellung der studiengangbezogenen Eignung für den Studiengang Produktdesign. Ab Wintersemester 2025/26 gelten neue Studien- und Prüfungsordnungen. Die Veröffentlichung erfolgt in Kürze.

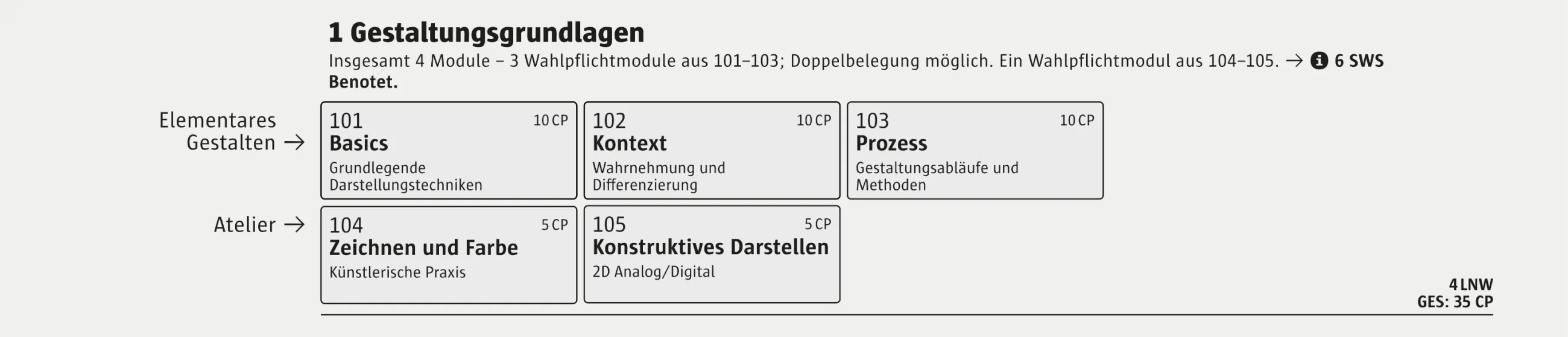

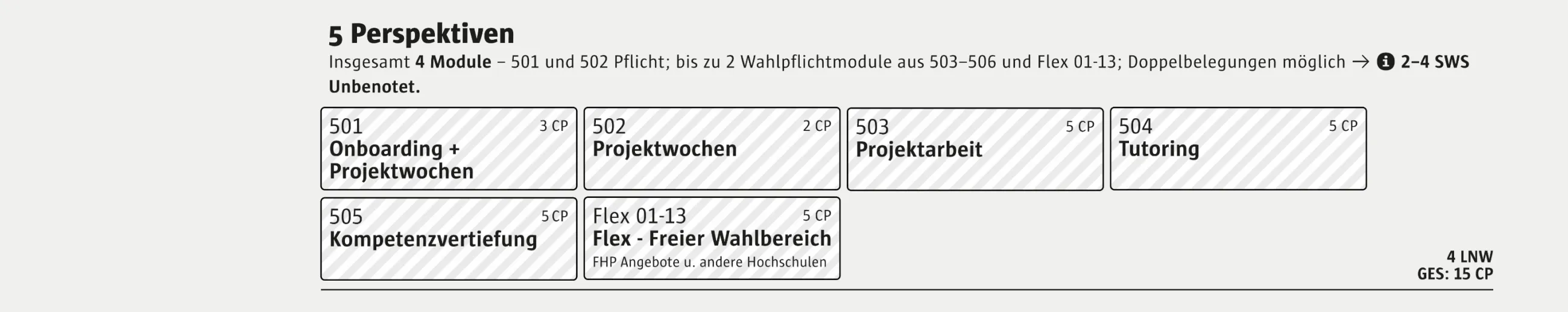

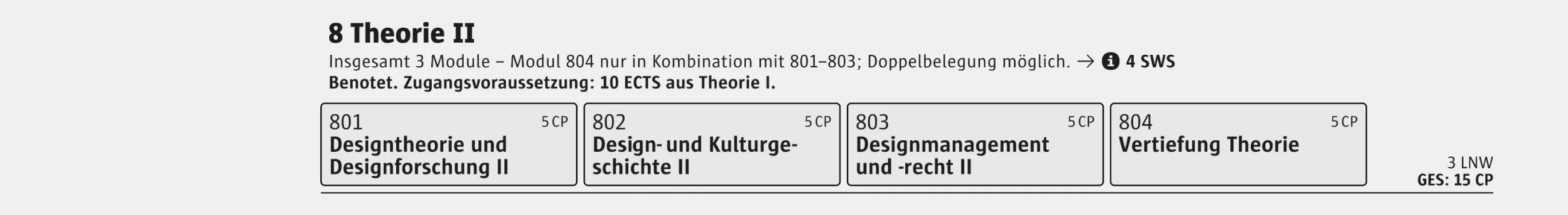

Studienverlauf und Module

In den ersten Semestern werden Gestaltungsgrundlagen, fundierte handwerkliche Fertigkeiten und theoretische Grundlagen vermittelt, Projekterfahrungen gesammelt sowie eine fachliche Orientierung geboten. In den Entwurfs- und Werkstattmodulen findet eine auf den Studiengang zugeschnittene Grundlagenausbildung statt. Dennoch ist eine gewisse Schwerpunktsetzung ausdrücklich erwünscht. Die Lehrveranstaltungen aller drei Studiengänge Interface-, Kommunikations- und Produktdesign werden studiengangsübergreifend unterrichtet. Das Studium fordert und fördert einen individuellen Zuschnitt durch ein ausgeprägtes System von Wahlpflichtangeboten.

Den Mittelpunkt des Studiums bildet das Modul »Reflexion«. In einem Gespräch mit Lehrenden präsentieren Sie ihren bisherigen Werdegang, ziehen ein Resümee und planen ihr weiteres Studium.

Die folgenden Semester sind stark geprägt von Entwurfsarbeit in vorwiegend projektorientierten Aufgabenstellungen. Hier können Sie den Schwerpunkt selbst setzen. Sie haben die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und bestimmte Themen oder Kompetenzen intensiv zu vertiefen. Oder Sie setzen auf ein breit gefächertes Studium und nehmen an vielen unterschiedlichen Kursen in verschiedenen Bereichen oder auch anderen Designstudiengängen teil. Unser Wahlpflicht-Prinzip macht beide Wege für Sie möglich.

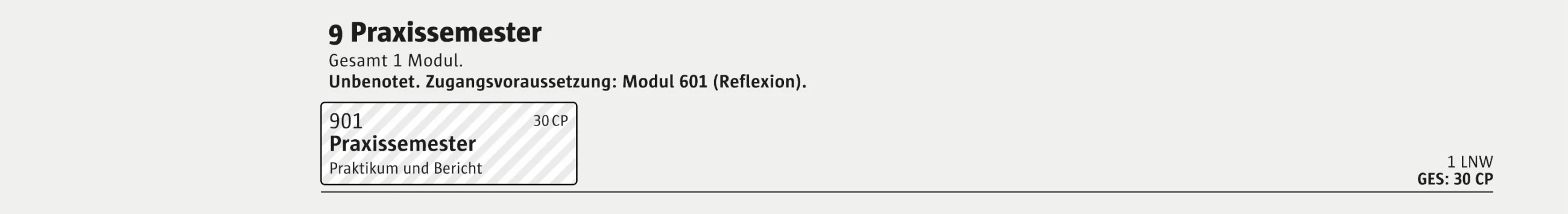

Ein ganzes Semester ist für das Fachpraktikum reserviert. Hier sollen praktische Erfahrungen in Agenturen, Betrieben oder auch in der Forschung gesammelt werden.

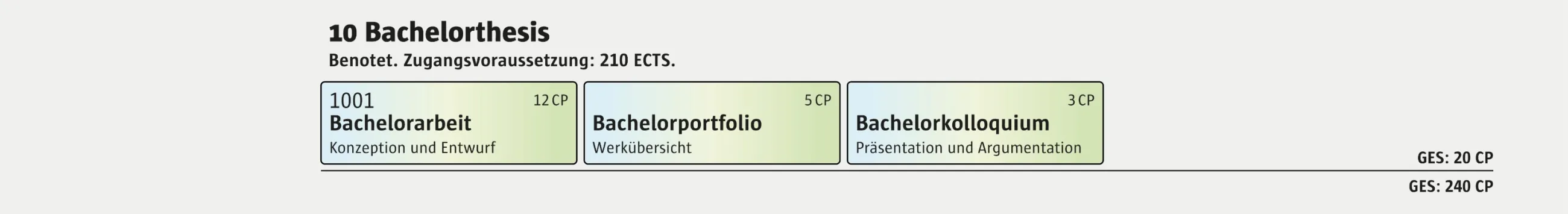

Den Abschluss Ihres Studiums bildet die Bachelor-Arbeit, die im achten Semester studienbegleitend angefertigt wird.

(Die Modulstruktur wurde im Rahmen der Reakkreditierung angepasst und gilt ab dem Wintersemester 2025/26 – SPO2025.)

Exemplarischer Studienverlaufsplan

Das Lehrkonzept des Fachbereichs Designs bietet den Studierenden einen hoch individualisierten Studienverlauf. Die Studierenden haben in jedem Semester die Möglichkeit, frei ihre Kurse (gemäß dem Modulplan) zu wählen. Sie haben die Möglichkeit, eigene Akzente bei der Themen- und Kurswahl zu setzen und somit eigene Neigungen und Kompetenzen individuell auszubilden und zu vertiefen. Zur Orientierung stellen wir hier einen möglichen Studienverlauf vor. Der individuelle Weg durchs Studium kann und soll aber von diesem Plan abweichen!

Lehrgebiete & Werkstätten

Lehrende im Studiengang Produktdesign

Die fünf Lehrgebiete & Themenschwerpunkte im Produktdesign

Tools & Skills

Die fachgerecht ausgestatteten Lehr-Werkstätten des Fachbereichs Design im Labor- und Werkstattgebäude (LW) erlauben Studierenden und Forschenden eigene Projekte mit professionellem Equipment umzusetzen. Diese können praktisch mit Händen, Maschinen und der Unterstützung verschiedener digitaler Verfahren realisiert werden. Der direkte Umgang erlaubt kreatives Arbeiten zur Weiterentwicklung von Produktprozessen oder Gestaltungsstrategien. Das unterstützt unseren Anspruch an eine solide handwerklich-technische Ausbildung und manifestiert die Idee eines praxisorientierten Studiums.

Holzwerkstatt / 3-D Analog

Ob Möbelstück, Prototyp oder Mock-up, im LW/Raum 018 und LW/Raum 019 lassen sich Holz und Holzwerkstoffe in fast jede Dimension und Form bringen. Eine große Auswahl von professionellen Maschinen und Werkzeugen zum Sägen, Bohren, Fräsen, Drehen/Drechseln, Schleifen und Fügen stehen zur Verfügung. Anne Boenisch vermittelt umfassende Kenntnisse, welche zur sicheren, selbständigen Nutzung der Werkstätten erforderlich sind und unterstützt in vielfältiger Weise.

Metallwerkstatt / 3-D Analog

Stahl und Metalle weisen vergleichsweise hohe Festigkeitswerte auf. Daher sind im LW/Raum 022 besonders stabile Maschinen und Werkzeuge vorhanden. Auch diese Werkstatt wird von Anne Boenisch betreut. Zur Bearbeitung von Metallprofilen und Rohren stehen eine Kappsäge, eine Säulenbohrmaschine und eine Universal-Fräsmaschine zur Verfügung. Bleche können mittels Tafelschere, Hebelblechschere, Schwenkbiegemaschine und Sickenmaschine bearbeitet werden. Ergänzend stehen Biege-, Rundungsapparate zur Verfügung.

TexLab / Technologie & Material

Um textile Produkte mit nachhaltigen Materialkreisläufen zu gestalten, ist das Wissen über textile Prozesse und Faserkunde essenziell. Im TexLab werden die Technologien Nähen, Sticken, Weben, Stricken und Tuften vermittelt, welche in Entwürfen angewandt oder in Form von Materialentwicklungen vertieft werden. Betreut wird das Lab von Prof. Silvia Knüppel und Samira Akhavan. Die Ausstattung des Labs umfasst u. a. Handstrickmaschinen, Schaftwebstühle, eine Stickmaschine und Industrielle Nähmaschinen.

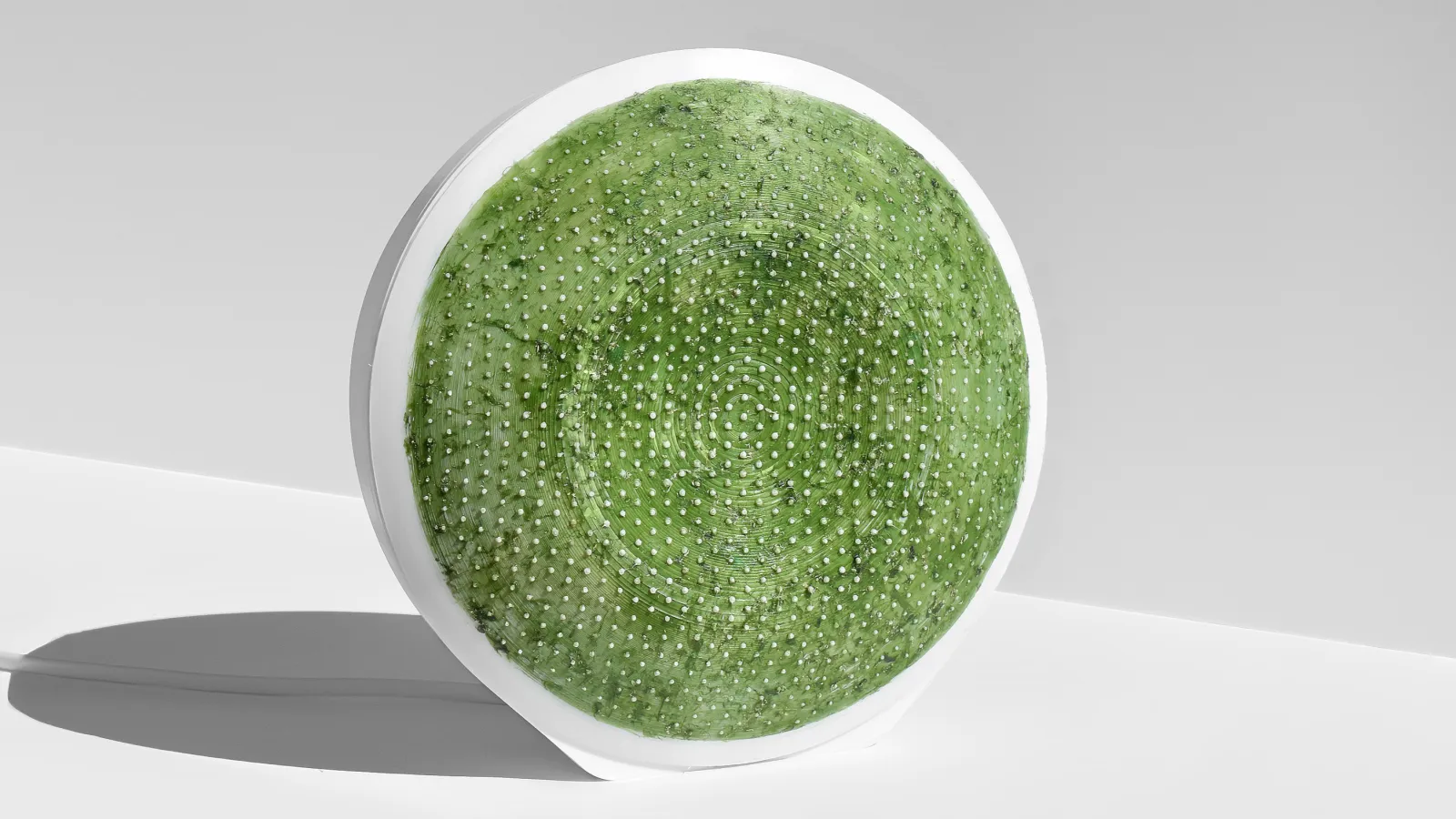

Plastisches Gestalten / 3-D Analog

Durch Modellieren, Formen, Formenbau und Abgießen können in der Modellierwerkstatt im LW/Raum 138 unter der fachlichen Anleitung von Jörg Misch sowohl Formstudien als auch Designprototypen oder Kleinserien entstehen. Im Zentrum stehen hierbei die Materialien Ton, Gips und Industrieplastilin/Clay und Keramik. Eine Vakuum-Tiefziehanlage ermöglicht das Formen von Kunststoffplatten. Neben der schönsten Terrasse der Hochschule verfügt die Werkstatt über einen Brennofen, mit dem keramische Objekte gebrannt und glasiert werden können.

PrintLab / 3-D Digital

3D-Drucker bauen schichtweise Modelle, zumeist aus Kunststoff oder Hardwachs, auf. Durch Addition vieler Schichten entsteht ein dreidimensionales Modell. Im 3D-PrintLab stehen mehrere Fused Filament Fabrication 3D-Drucker zur Verfügung. Nach erfolgreicher Teilnahme an den 3D-Druck-Einführungen stehen die FFF 3D-Printer 24/7 den Studierenden für die selbständige Nutzung zur Verfügung. Der 3D-Druck ist in den Projektkursen ein wichtiges Tool, um finale Modelle und Formen zu überprüfen oder Werkzeuge (Positiv- oder Negativformen) für weitere Produktionsschritte zu erzeugen. Das Lab wird von Sebastian Reichel geleitet.

PrintLab / 3-D Digital

3D-Drucker bauen schichtweise Modelle, zumeist aus Kunststoff, auf. Durch Addition vieler Schichten entsteht ein dreidimensionales Modell. Im Digitalen Modellbau Lab stehen ein Big MSLA Printer Phenom L und ein 3D-Drucker BigRep ONE zur Verfügung. Bei der mit dem MSLA-Verfahren arbeitende Anlage Peopoly Phenom L wird ein flüssiges Photopolymer in dünnen Schichten mithilfe von UV-Licht ausgehärtet. Die additive Fertigung mit dem großen Serien-Schmelzschichtung-3D-Drucker (FFF) BigRep ONE ermöglicht mit einem Bauraum von 1,2 qm die innovative Herstellung von Design-Modellen, Prototypen und Produkten im Digitalzeitalter.

CNC Fräsen / 3-D Digital

Die 3-Achs CNC Fräsanlage und die 5-Achs High Speed CNC Fräsanlage erzeugen dreidimensionale Modelle aus Modellbauschaum oder Holzwerkstoffen. Die Fräsbahnen werden mit 3D-Programmen berechnet. Eine erfolgreiche Teilnahme am Einführungskurs CNC-Frästechnik ist die Voraussetzung für die Nutzung der CNC-Fräsanlage durch die Studierenden. Ergebnisse sind finale Modelle oder Werkzeuge (Positiv- oder Negativformen) für den weiteren Modellbau. Das Lab wird von Sebastian Reichel geleitet.

ComputerLab / 2-D Digital

Eine Kernkompetenz für Gestalter*innen ist es, ihre Entwürfe und Ideen kommunizieren zu können. Die digitale Gestaltung von Dokumentationen und Präsentationen in Adobe Programmen wie InDesign, Illustrator und Photoshop gehört zum Handwerkszeug. Im ComputerLab finden zum einen Einführungskurse in alle wichtigen Gestaltungsprogramme statt, zum anderen kann der Raum von Studierenden zum selbstständigen Arbeiten genutzt werden. Das Lab wird von Peter Kerscher geleitet.

Ad-hoc Modellbau / 3-D Analog

Kurz noch etwas kleben oder spontan eine erste Formstudie aus Pappe zuschneiden – das sind Dinge, die im Studienalltag des Designstudiums und vor allem im Modellbau an der Tagesordnung stehen. Arbeiten, die ohne größere Maschinen auskommen, können in der Ad-hoc Werkstatt umgesetzt werden, wo die Tische auch mal dreckig werden können. Für die schnellen Kopf-Handübungen eignen sich Materialien, wie Draht, Bastelknete, Wellpappe und Papier hervorragend, um die ersten Ideen zu kommunizieren.

Atelier / 2-D Analog

Farbe und Zeichnungen sind kreative Ausdrucksmittel im Werkzeugkasten von Designer*innen, nicht nur im Entwurfsprozess. Im Atelier befassen sich die Studierenden unter der Leitung von Maria Kleinschmidt und Anna Rosinke auf handwerklich-praktischer analoger Weise mit den künstlerischen Potenzialen von Farbe und Zeichnung an der Staffelei und auf dem Papier.

Konstruktives Zeichnen / 2-D Analog

Im Konstruktiven Zeichnen unterrichtet Torsten Redlich die wesentlichen Aspekte des Designzeichnens, von perspektivischen Konstruktionen über das zwei- und dreidimensionale Freiformzeichnen bis hin zu Rendering-Techniken. Ziel ist es sowohl, mit einfachen Techniken Ideen freihändig visualisieren zu können, als auch ein technisches Verständnis für die Entwicklung von Formen an der Schnittstelle von Design und Engineering zu entwickeln.

Laser / 3-D Analog

Der Laser ist ein beliebtes Tool bei unseren Studierenden, um ganz einfach zweidimensionale Flächen aus Stoff, Sperrholz, Kunststoff oder Pappe zu produzieren. Der Laserstrahl erlaubt auch die Flächen nur anzubrennen, womit Typo und Grafiken auf Material darstellbar ist. Mit der Anlage können Modelle für die Grundlagenprojekte, einfache Volumenmodelle mittels Spantenbauweise oder Prototypen bis Kleinserien produziert werden.

Kontakt

Berufliche Perspektiven

Berufliche Perspektiven

Die Tätigkeitsfelder von Produktdesigner*innen sind vielfältig. Klassisch arbeitet er*sie in der Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unternehmens oder in einem Design-Atelier bzw. in einem Büro für Industriedesign. Der Beruf jedoch wandelt sich und erfordert von Designer*innen nicht nur eine fortdauernde Lernbereitschaft – entwerferisch und theoretisch – darüber hinaus kommt Designer*innen die Verantwortung zu, kompetente Aussagen über zukunftsfähige Perspektiven zu formulieren, die in probate und inspirierte Produktszenarien münden – die Betonung des modernen Gestalter*innentypus liegt auf einer vielseitigen kreativen Professionalität.

Gestalter*innen zwischen Produkt & Craft Design

Mit dem Begriff des Produkt & Craft Design wird die Gestaltung von Objekten und Produkten an der Schnittstelle von Handwerk und Produktgestaltung bezeichnet. Der Fokus der meist selbstständig geführten kleineren Ateliers oder Studios liegt ganz in der Auseinandersetzung und Spezialisierung von Material, Herstellungsprozess und Vertrieb. Designer*innen im Produkt & Craft Bereich verbinden auf meist ungewöhnliche, poetische und zeitgemäße Weise, Technologie und regionales Handwerk mit kommunikativer Wirkmacht. Sie stellen ihre Arbeiten im Galerie- und Museumskontext, wie auch auf Messen aus. Im Gegensatz zum Kunsthandwerk setzt das „Produkt & Craft Design“ nicht nur auf tradierte Verfahren, sondern auch auf dessen Transformation, auf das Experiment und die Einbeziehung neuster Technologien und digitaler Manipulationen von Material- und Herstellungsprozessen.

Gestalter*innen zwischen Design & Technik

Wenn wir uns den Gestalter*innentypus „Design & Technik“ genauer anschauen, haben wir es mit Expert*innen zu tun, die einerseits die aktuellsten digitalen Entwurfs- und Konstruktionswerkzeuge als auch den Umgang mit Rapid-Prototyping Technologien, Physical Computing, Grundlagenwissen und Praxis an CNC gesteuerten Fertigungsmaschinen, beherrschen. Andererseits befindet sich Handwerk und Industrie im steten Wandel (4.0) und es entstehen Anforderungen komplexester Art – vom Werkzeug über die Maschinen, den davon abgeleiteten unterschiedlichsten Verfahrenstechniken und Materialeigenschaften. Designer*innen beherrschen nicht nur die technologische und syntaktische Form, sondern auch die Semantische, denn sie vermittelten zwischen Konstruktion und Ästhetik. Als Teamplayer finden sie als Freelancer*innen oder Mitarbeiter*innen in Unternehmen wie Start-ups, Handwerksbetrieben, Agenturen und Industrie ein Tätigkeitsfeld.

Gestalter*innen im Kontext von Transformation

Mit dem Begriff der Transformation in der Gestaltung ist die Ablösung der klassischen Dienstleister-Designer*in in der Expert*innenauseinandersetzung durch einen neuen Typ Gestalter*in gemeint. Die, erstens, sich nicht mehr Nutzer*innen, sondern kritischen Prosument*innen gegenüber sieht, die zunächst von einer speziellen gestalterischen Kompetenz überzeugt sein wollen, und die, zweitens, in der Lage sein muss, viele Entwicklungsaspekte bis hin zur postindustriellen Produktion, die bisher arbeitsteilig differenziert waren, zu organisieren, zu integrieren bzw. selbst zu leisten. Hier wird eine Kompetenz beschrieben, die die transformatorischen Prozesse der Gesellschaft darstellen, sprich kommunizieren, umsetzen und integrieren hilft. Gemeint ist die Übersetzung einer zeitgemäßen Haltung in Bezug auf Nachhaltigkeit und Teilhabe an einer verantwortbaren, transparenten und fantasievollen Umdeutung der Produktentwicklung

Gestalter*innen zwischen Kunst und Anwendung

Der Begriff Autor*innendesign umschreibt eine Profession im Produktdesign, bei der Designer*innen als Team- oder Soloselbständige arbeiten und aus eigenem Interesse sich der freischöpfenden Gestaltung von Objekten, Produkten und Ausstellungsgestaltungen widmen. Die Produktentwürfe werden oft in Kleinserien von Handwerksbetrieben produziert und in Galerien, Museen und auf Messen ausgestellt und vertrieben, oder an Firmen gegen Lizenzgebühren verkauft. Die Entwürfe entstehen aus der kreativen, reflektierenden und kritisch hinterfragenden Geisteshaltung der Gestalter*innen heraus; sie obliegen meist keinen Vorgaben durch Auftraggeber*innen oder anderweitigen Zwängen. Anders als zum zweckfreien Kunstobjekt besitzen sie „formal betrachtet“ weiterhin einen Gebrauchs- oder Funktionscharakter. Beim Autor*innendesign stehen meist das Konzept, die Materialien, oder auch der Gestaltungsakt an sich im Mittelpunkt und nicht allein der Funktions- oder Gebrauchswert. Die vielmals ungewöhnlichen Gestaltungsansätze des Autor*innendesigns sind oft Impulsgeber für ein Überdenken von tradierten Formen, Produkttypen und Nutzerszenarien und dienen daher oftmals als Wegbereiter weitreichender Gestaltungsentwicklungen.

Gestalter*innen zwischen den analogen & digitalen Welten

Als moderne Gestalter*innen sind die physische und digitale Welt in unseren Artefakten als auch unserem gestalterischen Handeln eng mit einander verwoben. Physische Produkte stellen die Schnittstelle in digitale Welten dar und gleichzeitig entstehen unsere Produkte in eben diesen digitalen Räumen. Zum einen müssen wir uns mit neuen technischen Möglichkeiten auseinandersetzen, wie z. B. neuen Formen von Mechanik, Sensoren und Computerchips, und wie diese sinnstiftend in unsere gebaute Welt integriert werden können. Und zum anderen müssen wir im Digitalen neue Formen der Gestaltung, wie z. B. die kooperative Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz, reflektiert in unsere Arbeitsprozesse überführen. Hier entstehen eine ganze Bandbreite von Aufgaben für Gestalter*innen neue Gestaltungswerkzeuge und Prozesse zu konzipieren, um innovative Produkte an der Schnittstelle der physischen und digitalen Welt zu entwickeln.

Gestalter*innen in der theoretischen und angewandten Forschung

Gestalter*innen finden immer mehr auch den Weg in Wissenschaft und Forschung und werden dort auf verschiedenen Ebene tätig. Von klassischer Produktdesign naher Materialforschung, z. B. in der Entwicklung, Erprobung und Verwendung neuartiger Materialien, um nachhaltigere, klimafreundlichere Produktionskreisläufe zu entwickeln. Über die Erforschung und Entwicklung neuer Produktionsverfahren, z. B. in der Erforschung von Mensch-Roboter-Interaktions-Systemen. Bis hin zur Designforschung, bei der Gestalter*innen über, für und durch Design, mittels Designmethoden und Artefakten, forschen. Gestalter*innen nehmen in diesem Kontext auch häufig die Rolle von Vermittler*innen und Kommunikator*innen ein und nutzen ihre holistische Betrachtungsweise von Fragestellungen, um interdisziplinäre Teams zu bereichern. Gestalter*innen sind in diesem Bereich, ob an Hochschulen – in Forschungsinstituten oder Unternehmen – an der Gestaltung von Zukünftigem aktiv beteiligt.

Transfer & Forschung im Produktdesign

Der Studiengang Produktdesign forscht und kooperiert an den Schnittstellen Material, Produkt, Service, System und Raum mit den Schwerpunkten Innovation, Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation. Er ist an Verbundvorhaben und Initiativen wie dem Innovative Hochschule Projekt InNoWest beteiligt. Der Fokus liegt auf der Kooperation und Durchführung von Praxisprojekten mit regionalen Partner*innen aus der Wirtschaft und der Förderung innovativer Existenzgründungen.

Der Studiengang bietet vielfältige Möglichkeiten, Objekte, Szenarien und Umgebungen zu gestalten, zu entwickeln, zu realisieren und zu produzieren. Ein wichtiger Bestandteil ist das Projektstudium sowie die mehrdimensionale Auseinandersetzung mit den systemischen Herausforderungen unserer Zeit.

Für die Lehr-, Transfer- und Entwicklungsaktivitäten stehen themenspezifische Werkstätten und Labore zur Verfügung: tex lab, one planet design lab, material knowledge lab, mobility design lab. Diese bieten die Möglichkeit, grundlegende und zukunftsweisende Technologien und Materialien kennenzulernen und anzuwenden.

Alumni

Stefan Rechsteiner, Velt Studio GmbH – Schuh- und Taschenlabel

»Was mich bis heute begeistert ist, wie viele inspirierende Menschen aufeinander trafen, wie sich Lehrende und Studierende als Gleichgesinnte verstanden und miteinander Projekte realisierten. Daraus sind Freundschaften herangewachsen, die mehr sind als nur ein berufliches Netzwerk.«

Mark Braun, Studio Mark Braun – Produktdesign & Professor Hochschule der Bildenden Künste Saar

»… aber auch die Offenheit der FHP, Studierende zu ermutigen, im Hauptstudium Erasmus-Programme wahrzunehmen, Praktika zu machen oder auch als Gaststudent parallel an anderen Hochschulen zu studieren, hat mir geholfen, meine ganz eigene persönliche und berufliche Entwicklung voranzubringen. Im Detail war das mein Aufenthalt an der Design Academie Eindhoven oder auch die Kooperation mit der Burg Giebichenstein Halle. Was ich dort gelernt habe, konnte ich in meinem Diplom an der FHP dann ideal zusammenführen. Nicht zu vergessen die Gründungsprogramme der FHP, die mich auf meinen Einstieg in die Selbstständigkeit sehr gut vorbereitet haben.

Anton Rawhles – Co-Chefredakteur Form GmbH

»Wenn ich an die Zeit an der FHP denke, dann sind mir die Menschen, die ich dort getroffen habe, am meisten in Erinnerung geblieben. Werkstätten, Infrastruktur, Renommee – alles gut und wichtig. Was aber wirklich nachhaltig in mein Leben wirkt, sind Freund*innen und Professor*innen, die mir neue Perspektiven gezeigt und mich unterstützt haben. Die offene Struktur der FHP ist kein leeres Versprechen. Ich finde es großartig, dass die FHP den individuellen Bedürfnissen von Studierenden mehr Beachtung schenkt, als zum Beispiel bürokratischen Prozessen. Diese praktische und angewandte Realitätsnähe hilft mir jeden Tag, meinen professionellen Alltag zu bestreiten. Was meine Haltung als Gestalter angeht: Das Design sowohl als kritisierbare als auch als kritische Disziplin zu betrachten, habe ich an der FHP gelernt.«

Inés Lauber, Studio Inés Lauber – Fooddesign

»Sehr genossen habe ich außerdem, dass der Zugang zu den Werkstätten im Prinzip 24/7 möglich war und man sich nur in Ausnahmefällen an Öffnungszeiten halten musste. Auch wenn ich Lebensmittel in den Mittelpunkt meiner Arbeit gestellt habe, so hat mich die Auseinandersetzung mit vielen unterschiedlichen Materialien während des Studiums dennoch stark geprägt. Das Studium Produktdesign hat definitiv mein Gespür für Gestaltung, aber auch für Ästhetik geschult und mir gleichzeitig vermittelt, lösungsorientiert und mit Weitblick zu denken. Ich habe aber auch mitnehmen können, dass es absolut möglich ist, zu träumen und scheinbar Verrücktes wahr werden zu lassen.«

Sina Gwosdzik & Jakob Dannenfeldt, Studio Jäll & Tofta – Küchen- und Interiordesign

»Das damals breite Lehrangebot und die verschiedenen Möglichkeiten, sich in den Werkstätten der FHP auszuprobieren. Mittlerweile begreife ich Design immer mehr als Methode zur Lösung von Herausforderungen. Im Produktdesignstudium waren die Herausforderungen oft auf ästhetischer oder funktionaler Ebene angesiedelt. Mittlerweile nutze ich dieselben Methoden, um Lösungsansätze für die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.«

Sofia Souidi, Studio Sofia Souidi – Foschung & Materialentwicklung

»Gefallen hat mir die Möglichkeit, interdisziplinär zu studieren und sich die Kurse frei zusammenstellen zu können. Außerdem die toll ausgestatteten Werkstätten mit freiem Zugang. Da der Studiengang sehr frei war, hat mich das Studium in Potsdam unterstützt, meine Projekte selbst zu organisieren und mit herstellenden Betrieben in Kontakt zu treten.«

Diese Studiengänge könnten Sie auch interessieren

Weitere Studiengänge| Fachbereich | Studiengang | Lehrsprache | Studienbeginn | Bewerbungsfrist |

|---|---|---|---|---|

| |

Design (M.A.) | Deutsch, Englisch | Wintersemester | 15.05. – 15.07. (zulassungsbeschränkt) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

bis 01.04. |

| |

Europäische Medienwissenschaft (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | bis 15.07. an der Universität Potsdam (zulassungsbeschränkt) |

| |

Europäische Medienwissenschaft (M.A.) | Deutsch | Wintersemester | bis 01.06. an der Universität Potsdam |

| |

Interfacedesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.06. – 15.07. (zulassungsfrei) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

| |

Kommunikationsdesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.05. – 15.07. (zulassungsbeschränkt) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

| |

Produktdesign (B.A.) | Deutsch | Wintersemester | 15.06. – 15.07. (zulassungsfrei) Anmeldung zur Eignungsprüfung:

01.01. – 01.04. |

Bewerbung & Kontakt

Termine & Voraussetzungen für Ihre Bewerbung

Die wichtigsten Fristen, Termine und Zugangsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang Produktdesign sind hier zusammengestellt. Welche Schritte Sie für eine erfolgreiche Bewerbung beachten müssen, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Termine

- bis zum 01. April: Anmeldung zur Eignungsprüfung

- bis zum 15. Juli: Immatrikulationsantrag stellen

- bis zum 15. Juli: Bewerbung auf ein höheres Fachsemester, um ein begonnenes Studium an der FH Potsdam fortzusetzen

Zugangsvoraussetzungen

- Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung nach dem Brandenburgischen Hochschulgesetz: Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte berufspraktische Vorbildung

- bestandene Eignungsprüfung

So bewerben Sie sich!

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Aspekte Sie von der Anmeldung zur Eignungsprüfung bis zur Immatrikulation (Einschreibung) beachten sollten.

Weitere Informationen

Unter den folgenden Links finden Sie, und speziell internationale Bewerber*innen, weiterführende Informationen rund um die Themen Bewerbung und Immatrikulation an der Fachhochschule Potsdam.

Internationale Bewerber*innen

Sie möchten sich für ein Studium ab dem ersten oder einem höheren Fachsemester bewerben und haben Ihren Schulabschluss und/oder Hochschulabschluss im Ausland erworben? Dann können Sie sich im Ausland erworbene Abschlüsse und Leistungen anerkennen lassen und bei uns studieren.

Bewerbungs- & Immatrikulationsverfahren

Der Bewerbungs- und Studien-Service informiert und berät Sie bei allgemeinen Fragen zum Bewerbungsverfahren, zur Zulassung und Immatrikulation an der Fachhochschule Potsdam, zur Bewerbung für ein höheres Fachsemester, aber auch zu Themen wie Nachteilsausgleich, Teilzeitstudium, Wartesemester und Härtefallantrag.

Kontakt & Services

Die Zentralen Studienberatung informiert und berät zu allgemeinen Fragen rund um das Studium sowie zu Themen wie Studienwahl, Bewerbung, Immatrikulation und Studienorganisation.

Für studienfachspezifische Fragen zu Modulinhalten, Anrechnung von Studienleistungen, Prüfungen oder Studienschwerpunkten im Studiengang Produktdesign ist die Studienfachberatung die richtige Anlaufstelle.

Studienfachberatung

Studien- und Prüfungs-Service

Studien-Info-Service

studien-info-service@fh-potsdam.de

bewerbungs-service@fh-potsdam.de

campuskarte@fh-potsdam.de

Studien-Service

studien-service@fh-potsdam.de

Prüfungs-Service

pruefungs-service@fh-potsdam.de

Familienbeauftragte

Sprechzeiten

Di und Do 09:30 – 13:30 Uhr

Beauftragter für die Belange von Hochschulmitgliedern und -angehörigen mit Behinderungen

Sprechzeiten

montags und nach Vereinbarung